|

|---|

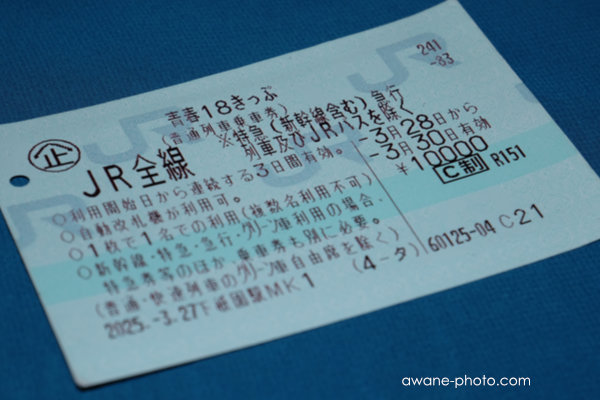

2025年03月28日(金) 天気:晴「青春18きっぷ」で広島から大阪市立中央図書館へ「青春18きっぷ」は,JR全線の普通列車に乗り放題のきっぷである。いわゆる,春休み,夏休み,冬休みのシーズンに,期間限定で発売される。1982年に発売された当初は,1日中乗り放題のきっぷが5枚つづりの状態になっていた。1人が5回にわけて使ってもよいし,5人で1枚ずつわけて各自が使うということもできた。その後,1枚のきっぷに日付のスタンプを押すところが5箇所設けられ,5回分使えるという形式にかわった。きっぷを1枚ずつわけることができなくなり,複数人で使用するときはグループでいっしょに行動しなければならくなった。このとき,きっぷの利用に関する自由度が,少し下がった。

青春18きっぷ(3日用) 連続する3日間,普通列車に乗り放題のきっぷ。複数人で使用することはできない。

昨年夏までの青春18きっぷ 1人で5回,普通列車に1日中ずっと乗り放題になる。複数人で同時に使うこともできた。

発売初期の青春18きっぷ 普通列車に1日中ずっと乗り放題になるきっぷが5枚つづりで発売された。1枚ずつばらして使うこともできた。今日は午後からお休みを取って,広島から大阪に向かうことにした。広島駅を12:50に発車する普通列車に乗れば,三原駅,岡山駅,相生駅,姫路駅で乗り継いで,大阪駅に18:43に到着できる。

ところで,大阪市立図書館は,平日は20:30まで利用できる。そのうちの大阪市立中央図書館に行けば,1949年10月号以降「アサヒカメラ」のバックナンバーを閲覧できるようである。1949年10月号といえば,戦後の「復刊第1号」である(2008年3月24日の日記を参照)。大阪市立中央図書館へ行くならば,尼崎駅でJR東西線の電車に乗り換えて海老江駅で下車する。そして,地下鉄千日前線の野田阪神駅から西長堀駅まで乗車すれば,19時過ぎには大阪市立中央図書館に到着できる。「アサヒカメラ」1冊を閲覧する時間は,じゅうぶんにある。 大阪市立中央図書館には,「日本カメラ」のバックナンバーも収蔵されている。ずっと以前,1980年前後だと思うのだが,そのころの「日本カメラ」で,「バカチョンカメラという言葉はよくないので,業界としてはコンパクトカメラに言いかえる」という内容の記事を見たような気がしている。具体的にどのようなことが書かれていたのか,その記事を見つけ出したいと考えているのだが,大阪市立中央図書館に収蔵されている「日本カメラ」は2015年以降のものだけなので,ここでは目的を果たすことができなかった。 |

| ← 前のページ | もくじ | 次のページ → |

撮影日記

撮影日記